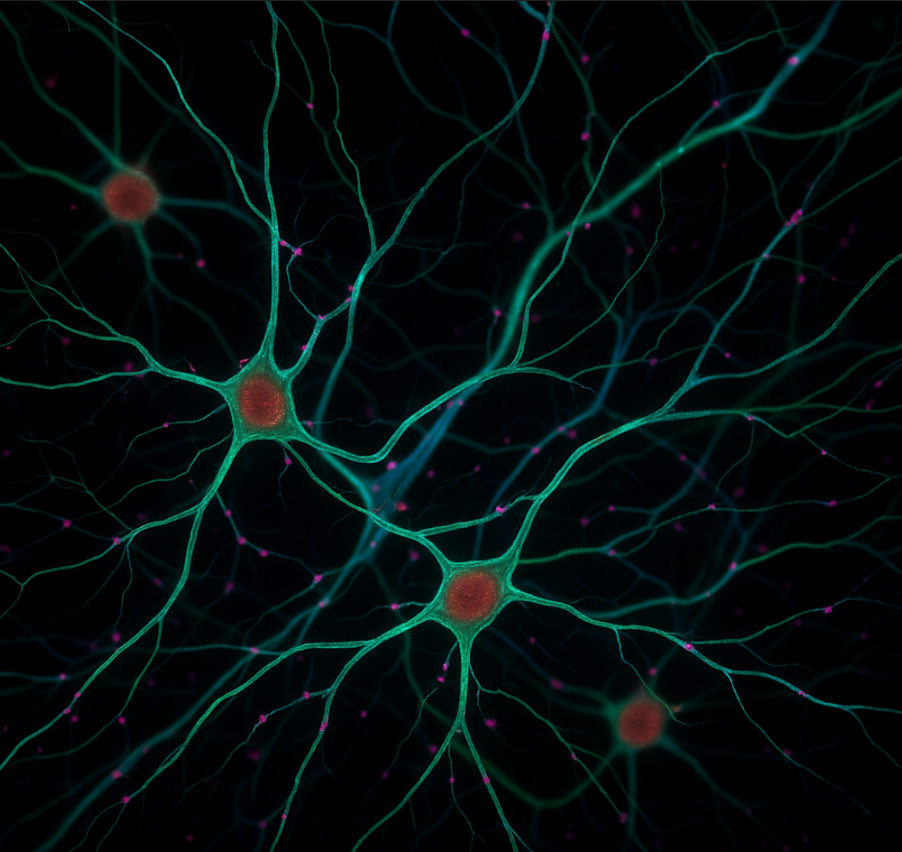

En tant qu’organe, le cerveau est apparu au cours de l’évolution des espèces il y a plusieurs centaines de millions d’années. L’existence et l’évolution de cette extravagance, minoritaire au sein du règne du vivant, ont été soumises aux exigences habituelles de la réplication : il participe à la survie et à la reproduction de ses véhicules, par le traitement d’informations sensorielles innombrables et parfois critiques, issues d’un environnement souvent périlleux ; il permet l’identification de celles qui traduisent un danger redoutable à court, moyen ou long terme ; leur hiérarchisation et les réponses musculaires à mettre en face de chacune ; enfin, par l’étude des relations de causalité, il évite au véhicule qui l’abrite de reproduire la même maladresse jusqu’au trépas, de tomber de l’arbre, de casser sa pipe. Le cerveau assure la prise d’une décision immédiate : c’est l’étincelle de la réaction adaptée ; il met en mouvement soit un individu isolé, soit, par le jeu de méthodes de communication complexes, un groupe entier. Le modèle de son histoire évolutive est simple : il a participé à un différentiel de survie en faveur de ses hôtes, a perduré à travers les générations, évoluant sous la pression de l’environnement. Avec certaines espèces, l’avantage sélectif fut moindre : il demeurait rudimentaire. Au contraire, bien installé dans la boîte crânienne d’un primate, ses succès le gonflaient de gloire : il s’hypertrophiait.

Mais au cours de l’histoire récente de Sapiens, l’organe mou semble avoir largement perdu sa fonction initiale. Le sens propre de son existence multimillénaire est rompu : alors qu’il a été créé par la survie dans le milieu naturel, il est déclassé, poussé à la retraite le jour de sa naissance ; les problématiques qui ont justifié sa présence sur Terre sont résolues par le tissu nourricier des sociétés qui l’enveloppent. On lui demande de maintenir son véhicule en position assise, immobile, dans une salle de classe, puis une salle de réunion ; il joue le rôle d’un système de sangles et de bâillons pendant des heures, et parfois pendant une vie entière. Le cerveau est l’instrument de la limitation musculaire plutôt que de l’action ; il est plus utile s’il empêche à Sapiens de s’agiter, de se lever, de bouger ; dans des conditions proches de la privation sensorielle, il exerce sa nouvelle fonction : c’est l’outil de privation du mouvement. Mais n’a-t-il pas mené des expéditions migratoires à travers les continents ? N’a-t-il pas escaladé le toit du monde, traversé des océans déchaînés, combattu pour son existence, survécu aux hordes de prédateurs, à la compétition interespèces, lors d’une course effrénée ? Le cerveau n’est-il pas ce système cognitif au centre de l’action, cette boîte à raisonnements instantanés, mettant en œuvre ses décisions face aux périls vitaux de son hôte, dont l’obsession est de survivre aux autres espèces, survivre aux famines, survivre aux feux de brousse, aux accidents, aux éruptions volcaniques, aux bouleversements des biotopes, aux catastrophes, à la nuit ? Aux régions désertiques, à l’empoisonnement, aux glaciations, aux conflits intertribaux, à la violence ?

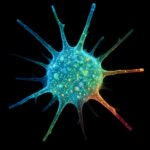

Privés de leur fonction, menottés sur une chaise pour ne plus jamais la quitter, privés de stimulation sensorielle, traités comme des éponges, qu’advient-il de nos cerveaux ? Que reste-t-il de leur vocation, dans un monde où l’environnement naturel se réduit à deux fenêtres et un écran ? Dans les biotopes de synthèse qu’ils ont construits autour d’eux, ils sont victimes de leur succès ; pourtant, les mêmes pulsions anciennes les animent : sensibles à l’adversité, ils poursuivent d’une autre façon leur lutte effrénée et inarrêtable ; mais il ne s’agit plus de nous protéger de la nuit. La peur du noir, par sa racine biologique, est à l’origine de l’arme nucléaire, des armes bactériologiques, des armes contre le vivant, dans une vaste guerre cérébrale.